吴昌硕篆刻与晚年篆书风格深度解析

作为在书法及篆刻方面都有很高成就的艺术家,吴昌硕的石鼓文书法对其篆刻有很大的影响,这一点已广为人知,相关的研究也不少。但是,纵观其艺术生涯,吴昌硕早年篆刻取法的取舍与其晚年书风有无联系,尚未有足够的认识和具体的研究,下文试从这一方面论述一二。

作者 叶梅

吴昌硕篆刻的继承取舍与发展轨迹

从《吴昌硕年谱》中不难发现,在『诗书画印』四门艺术中,吴昌硕最早痴迷的是篆刻:『(一八五八)是年前后,即嗜刻印,磨石奏刀,反复不已。其父多加指引,遂得门径,益乐此不疲。』[1]此年吴昌硕十五岁,用他自己的话来说:『予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。』[2]他在二十三岁的时候开始学习诗及各体书法,三十四岁时开始向任伯年学画,可见在诗书画印四门艺术中,他最早接触的是印。实际上,在对自己的艺术成就进行总结时,他将印的位置放在最前列。而在他研习的这几种艺术门类中,印学也是最早取得成果的:他在一八七四年(三十岁)时即辑自刻印成《苍石斋篆印》,于一八七六年(三十二岁)辑自刻印成《齐云馆印谱》,根据辛尘的研究,吴昌硕所辑成的《朴巢印谱》,系辑录其二十二至二十七岁之间的印作,辛尘认为《朴巢印谱》中所仿的印面目多样,『由此可见,此时吴昌硕已由爱好刻印转向以学篆刻为谋生手段的阶段。』[3]

据《吴昌硕年谱》记载,吴昌硕早年学习篆刻,乃受其父亲启蒙,从这一点来看,其早期师法应和时人习印规律无二,从他现存的早期印章风格及相关篆刻边款可知,早年他于『浙派』多有研习。如『吟舫』一印,在其边款中就明确指明用『钝丁』法为之,将『吟舫』一印与丁敬的印章『砚林丙后之作』相比较,确实可以看出在字法、笔法、刀法方面的一致性:结字均以细长为主,转折之处用笔多为圆转。至于刀法方面更为明显,吴昌硕完全吸收了丁敬的钝刀法,即利用刀尖与石面的摩擦、削切造成线条曲折甚至断续,从而让线条产生生涩感;钝刀法不但被运用于印面文字,边框的处理亦然。再看吴昌硕『千石公侯寿贵』一印,据其边款系『仿钱耐青』,将此印与钱松『之高长寿』一印相较,就会发现,『千石公侯寿贵』在刀法上保留了『浙派』印风中以切刀表达笔意的特征,另在字法的轻重提按方面和钱松一致,即线条处理得凹凸不平,『千石公侯寿贵』印中的字的竖画及撇捺,与『之高长寿』印中文字中相关笔画处理的规律是一致的,多从重到轻,而在笔画的转折之处也是通过轻重的处理使得线条有了书写感。『石韫书画』一印,据其边款系『拟曼生司马』,『曼生』即陈鸿寿,西泠八家之一,『浙派』的另一代表人物。将吴昌硕与陈鸿寿的印作『石罗庵主』放在一起对比,不难看出二者之间的异同:对线条的处理同样有浓重的金石味,不同之处在于陈鸿寿在处理笔画的转折之时,多用方笔,而吴昌硕方圆结合,圆笔居多,但不管怎么样,以刀切削所造成的点画斑驳以及线条转折之处的提按及由此产生的节奏感在吴昌硕的印章中都有呈现。翻检吴昌硕这一时期另外几方印章,白文如『癖斯』『骑虾人』『太邱长五十六世孙』,不难看出,无论面貌有何不同,但在一个方面有惊人的一致性:无论朱白,他对线条的斑驳感和金石味的追求在这些印章中全都具备。这一点,上面的例子已经论及,我们还可以从他对吴熙载和赵之谦的取法来进一步印证。

之所以要提吴熙载,是因为吴熙载的印风相比于『浙派』另有特点。在他的一些印章中,『浙派』刀法中的剥蚀感亦有体现,如『熙载持赠』即为一例,『熙载持赠』一印,同样具有斑驳苍茫之气息,而这样的效果乃是以刀破其边框,使之与印面文字形成一体的结果,此外,印面文字笔画有些地方也被作者有意破掉,故而点画之间轻重不一,有些笔画乃至粘连在一起,这也是造成印面斑驳的原因之一;不过,除开上述印风,吴熙载篆刻还有另一面,那就是非常工整的风格,如『吴廷飏字熙载』『栎阳张氏瑶圃书画印』『真然』诸印,这些印章笔味十足,而这一点倒并不因线条的凸凹不平所致,相反,这些印章的线条都非常光滑干净,吴熙载是通过以下方式来表现笔的意味的:

1 注重线条行笔过程中的轻重不同,这一点在起笔、收笔处尤为明显;

2 线条交接之处通过轻重关系对比以取得变化;

3 书写时对字法进行夸张,有意以圆转为之。基于以上特征,再加上线条的干净爽利,吴熙载这类印章整体给人秀雅清丽的感觉。吴昌硕在临仿吴熙载时,上述三个方面显然也为他所吸收,如『读古人书』『喜陶之印』,这两方印中吴熙载的风格体现得非常明显。以『喜陶之印』为例,该印边款刻『古桃吴俊篆,时乙亥秋七月』,可知刻成时间是光绪元年(一八七五),是年吴昌硕三十二岁,若我们将此印与吴熙载『蒋应麟印』一印相较,不难发现,吴让之在处理笔画时,必定是受到《天发神谶碑》的影响,在起笔或者收笔时,尤其是收笔之处习惯将笔画处理为尖锐状,这一点,吴昌硕在『喜陶之印』中对于『喜』字的处理是一致的,此外,『喜陶之印』相比吴昌硕的其他印章来说,印中文字的笔画相对光滑;然而这类印风中线条的『光滑感』明显不是吴昌硕一直所喜欢的类型,这点从他另一方印中不难发现,这方印是『俊卿大利』,如果说『读古人书』『喜陶之印』还是对吴熙载风格的亦步亦趋,那么『俊卿大利』一印则为略取吴氏之法,以苍茫斑驳为底貌而成的一方印章,对此,吴昌硕自己也不否认,他边款中提到『此刻流走自然,略似仪征让翁』正是明证,所谓『略似』,并不是照单全收,而是经过取舍之后,为我所用的结果。

在临仿赵之谦方面,也不难看出吴昌硕的取舍,朱文方面,如『籍以派遣』、『武陵人』、『竹溪沈均玱字笈丽』在字法上纯是仿赵之谦,相较赵之谦的『生逢尧舜君不忍便永诀』一印,不难看出,在笔画的圆转方面,吴昌硕的这些印尽是赵法,但线条刀法的处理,仍是采取『钝丁法』,时断时续,轻重不一。凭心而论,赵之谦的『生逢尧舜君不忍便永诀』用笔婉转灵动但不失韧性,因此秀雅之外仍然给人以力量感,但吴昌硕『竹溪沈均玱字笈丽』一印则由于过度追求线条的削蚀感,反而使之纤弱无力,实际上这也正是不入流者学赵之谦之弊病所在,吴昌硕在早年学习『徽派』的过程中也不幸落入时人窠臼,直到三十九岁时,赵之谦之末流在吴昌硕印章上仍留有痕迹,这一点在其三十九岁时所刻『铁梅氏藏江甯金石文字之印』可以看得出来,该印同样具有前述纤弱之病,如果吴昌硕在取法和临摹上没有进一步大的突破,是很难确立其在印坛的位置的,幸运的是,在他的学艺生涯中,通过和各方名家的交游,他的视野不断拓展,最终取得了艺术的大成。

值得注意的是,在他三、四十岁的时候,与当时著名的金石学家、学者如俞樾、杨岘、吴云等人均有来往,眼界大开,篆刻取法路径较之前有了极大的拓展,在沿袭浙派刀法,研习『徽派』笔法的同时,对别的材料也广为吸收。这些材料按类别分可为金文、石文、砖瓦陶封泥等,金文自周至汉,钟鼎彝器、镜铭、诏量无不用其极,石文则石鼓、李斯小篆、篆额纷入囊中,汉印中铸印、凿印均成为他效法的对象。因为广益多师,这一期间的吴昌硕的作品也呈现出各种不同的面貌,有时以仿邓、赵的笔法入印,如三十三岁时『子宽持赠』,三十五岁时『学源言事』分别是仿赵之谦和邓石如,字法和笔法方面几乎未见任何改变而直接入印;而三十四岁时的『苍石硕』和三十六岁时的『虞中皇』二印又纯以《石鼓文》字法入印;这一阶段,仿汉封泥、凿印、铸印的印章也比较常见,如『俊卿之印』(三十四岁)、『沈均将印』(四十岁)等即是如此。不过值得注意的是,这一阶段吴昌硕无论研习哪家,线条的剥蚀感、金石味一直是他不变的追求,而这一点在他三十一二岁时便已确定下来。

从吴昌硕有系年的作品来看,四十一、二岁时,其篆刻作品在线条上有所突破,这一点主要表现于其入印文字线条的劲挺方面,朱文方面表现得尤为突出。在此之前,吴昌硕广益多师,现在他需要做的事情便是如何融会贯通并确立自己的风格。在其五十五岁左右时,吴昌硕篆刻的自我风格已基本形成,这个阶段,梳理吴昌硕的篆刻作品,不难发现有以下因素:

1 以浙、皖刀法为基,舍弃『皖派』夸张的字法,将『皖派』圆转流动的字法灵活运用于点画中而不着痕迹;

2 以《石鼓文》字法入印,线条在追求苍茫斑驳的同时,趋于厚实劲挺;

3 刀法有所突破,尤其在朱文方面,此时入印线条极为硬挺,之前的流弊已不复存在。以『须曼』一印为例,将之与其四十九岁时所作『美意延年』相比较,不难发现如下规律:如果说之前他在处理朱文线条时是通过刀刃削切而造成线条不平,现在的方法应该是削切之外,还伴以敲打撞击,这样的结果使得有些线条在中部有斑驳之感,但其外部又比较完好。这也是他以石鼓文字入印,不再一味追求削蚀而是趋向于苍茫古朴的结果,在其六、七十岁期间,朱文印章的笔画更为老练,白文则更为斑驳,吴昌硕刀下特有的金石味、墨趣得到极大的发挥。

吴昌硕篆书发展轨迹及相关原因

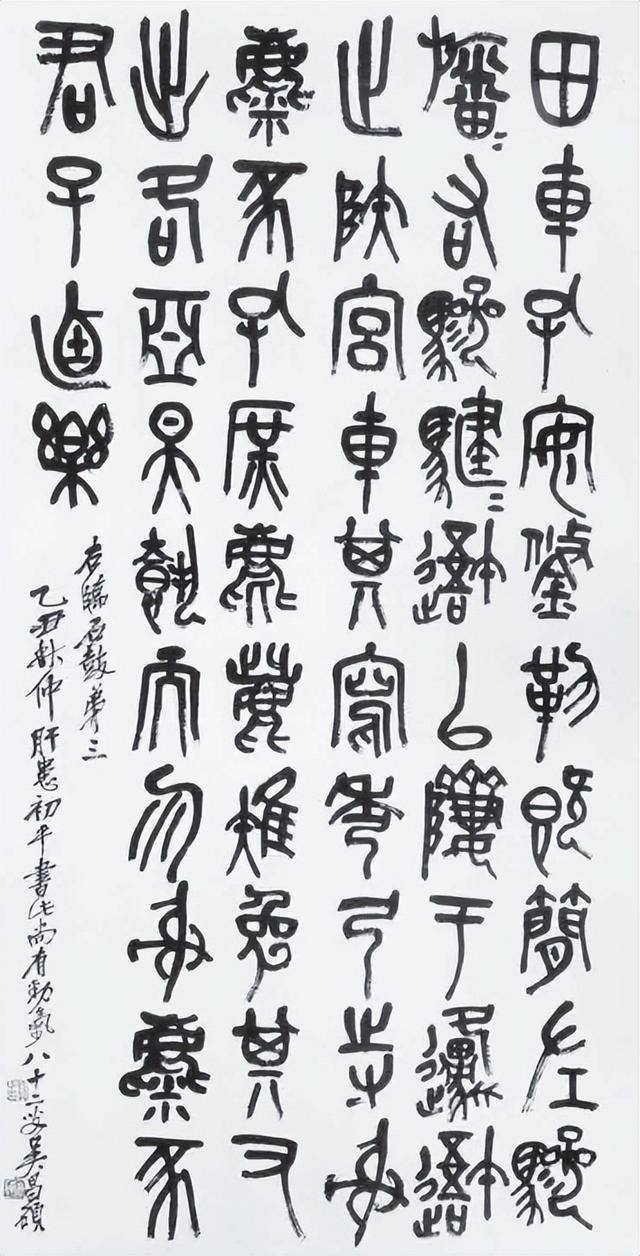

相比篆刻而言,吴昌硕篆书的取法则显得相对单一,他虽也有临习如《散氏盘》等金文,但还是以《石鼓文》为其主要师法对象。只是在其书写的不同阶段,呈现出不同的风格。值得注意的是,他的篆刻虽然广益多师,但其早年所追求的斑驳苍茫的刀法伴其终身,相比而言,吴昌硕早期的篆书作品却更多呈现出流美秀丽的特征。从吴昌硕有纪年的篆书作品来看,在其三十五六岁时,虽然也有追求苍茫斑驳的篆书作品,但只限于一幅作品中的个别点画,如『司马隃麋篆书联』中的『司马』等字,在书写时应该是有意抖动,故而产生锯齿状,在风格上有追求老苍的意图,然而,这件作品就整体来说,还是属于流利婉转的风格;在《石鼓文》的临习方面,也不例外,如《为健亭集石鼓文联》,是吴昌硕四十一岁时的作品,该件作品在书写时比较忠实于原作,笔画比较停匀,字体修长平正,点画也很圆润,有趣的是,如果说在他早期的作品如『司马隃麋篆书联』中还刻意追求斑驳感,那么这件作品则完全呈现出流美之特征。这种特征一直持续到他四十六、七岁时,其书写风格稍微有了一些变化,以四十七岁时所书《赠槐庐篆书四屏》为例,点画比之前的作品显得更为老到,具体表现为线条的起笔有了重按,书写过程中的节奏感加强,不再像以前那样平直,但是用墨方面,仍然比较滋润。他的篆书全新面貌的呈现一直要到其六十六岁时,以《临石鼓字屏四幅》为例,该作品字法以及行笔的特征如前所述,而与之前明显不同的特点在于墨法的变化,这一点体现在如下方面:或者,用枯笔焦墨书写,以形成点画的斑驳苍茫;或者,用重笔浓墨进行书写,即便是焦墨,但焦而不燥,加之行笔的过程中用力较重,故而枯笔往往在笔画中部而不是两侧出现,这一点尤其值得注意,因为这恰好与其晚年朱文印的笔画呈现出同样的视觉效果,吴昌硕篆书中这种风格在其六十六岁时得以固定,之后伴随他篆书的书写一直到最后,《临石鼓字轴》即是一例。

经过上述分析,不难看出,在篆刻方面,至少在其三十一、二岁时,苍茫斑驳的气息就是吴昌硕一直的追求,中间熔铸多家,到六十五、六岁时,其篆刻达到顶峰;而篆书方面,早年虽亦有斑驳之作,但整体气息清丽秀雅,四十岁后,他通过用笔的节奏和结字的欹侧在尝试作一些改变,但是总的气息还是不变;一直到六十六岁时,其篆书作品在墨法方面明显受到篆刻中刀法的启发,加之此时用笔颇为老到,故而使得其作品整体气息呈现出斑驳苍茫之感;而这与他晚年篆刻以及写意花鸟画的风格也是相类的。由此可见,这种风格是他有意识的追求,而吴昌硕之所以书画篆刻均呈现出这样的面貌,乃是其经历、性格及其身份所致。

吴昌硕早年生活甚为窘迫,及长以篆刻艺术为生,同时篆刻也是他与很多人交往应酬的一个手段,《吴昌硕石交集校补》可以说是这种生活的一个记录。晚清金石学遗响未绝,文人、鉴赏家以金石为好,追求苍茫之风不息,对吴昌硕影响至深的杨岘即是一例,吴昌硕对此有如是记载:『杨见山观察名岘,……工八分书,临汉碑数十百通。……余始见观察,属刻数石,皆称善,有过誉。大抵世之论印,则多喜妩媚。其知摹古者,亦但取工整。虽名人宝秦汉者亦然。观察乃喜苍茫朴厚,又必循循古法,挹其神韵,其识力非浅见所及也。』[4]想必这一点对以篆刻周旋的吴昌硕来说影响不可谓不大;吴昌硕早年生活四处颠沛,心境上恐怕与一般文人的宁静安逸亦有很大不同,照他自己的话来说就是『我性疏阔类野鹤,不受束缚雕镌中。少时学剑未尝试,辄假寸铁驱蛟龙』[5],在此心态之下,『不知何者为正变,自我作古空群雄。若者切玉若者铜,任尔异说谈《齐东》。兴来湖海不可遏,冥搜万象游洪濛。信刀所至意无必,恢恢游刃殊从容。三更风雨灯焰碧,墙阴蔓草啼鬼工。捐除喜怒去芥蒂,逸气勃勃生襟胸。时作古篆寄遐想,雄浑秀整羞弥缝。山骨凿开混沌窍,有如雷斧挥风隆。我闻成周用玺节,门官符契原文公。今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?』[6]这样的艺术观念和实践也是符合他心性的自我认同;虽然有人认为吴昌硕是集士夫与职业艺术家为一身的人物,而且这一点也影响到他篆刻的风格取向[7],但是笔者更愿意认同在吴昌硕身上更多具备职业艺术家的成分,纵观吴昌硕的一生,他固然有和众多文人交往,而且也曾做过小官,尔后辞职继续自己的职业从艺生涯,但却不能将之视作陶渊明版的官吏归隐。[8]实际上,在吴昌硕所处的年代和他后期所生活的上海,其时其地的社会背景与中国传统的社会已有很大的变化,艺术已经可以作为职业并成为专门的谋生手段。但是,无论社会如何变化,历史如何变迁,作为中国的传统,吴昌硕在其时,如果想要获得更多的机会,还必须与传统文人、士绅、学者等人交游,固然,这样的交游一方面可以扩大自己的眼界,但另一方面,也是提高自己声名的手段;此外,通过办展、结社亦可提高自身的影响力,因此,从某种程度来说,吴昌硕的『士夫』身份与其说是一种自然的存在,毋宁说是一种刻意的追求,与传统『士夫』不同,吴昌硕有着在商业社会中游刃有余的精明一面,他极为重视对自己作品的宣传和身份的认同。从这个角度来说,无论是其交游、入仕还是习诗,都有那么一些可以值得玩味的地方。

吴昌硕篆书临石鼓文中堂

鲁公网安备37020202370234号

鲁公网安备37020202370234号